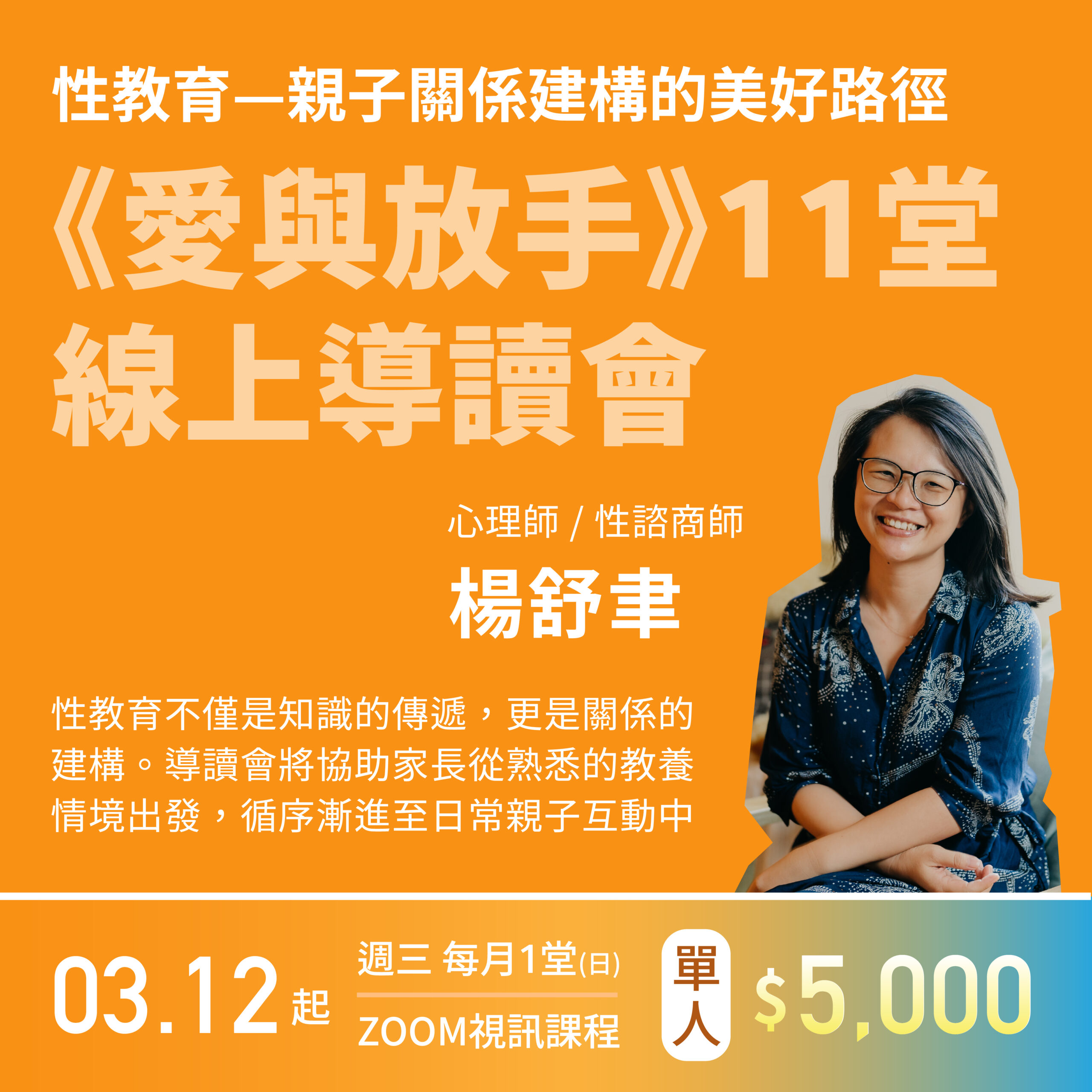

「性教育,就像種下一棵樹,需要從幼苗開始細心培育。」過去,性教育在孩子的成長過程中往往被忽略,這就像忽略了小樹苗需要的養分和陽光,導致關係教育的樹幹不夠健壯。其實,關於性教育,不僅要從孩子一出生就開始,爸媽的健康觀念和態度更是關鍵。芸光親子性諮商團隊每個月都會和家長們分享「與幼兒談性」的主題,陪伴每位爸媽梳理談性的困惑與不安,累積與孩子談性的能力。

今年過年的時候,全家聚在一起,我和姪子正在客廳一起玩樂高。 5歲多的姪子忽然問我:「大姑姑你有沒有小鳥啊?你的小鳥在哪裡?」還沒等我回答,就好像想到什麼有趣的事情繼續說:「我的爸爸有小鳥,我媽媽沒有小鳥。」停頓一下,又說:「大姑姑,你沒有鳥鳥。」接著露出有點靦腆、害羞帶著興奮、好玩的笑容等著我回答。

我:「是的。我是女生,跟你媽媽一樣,我沒有陰莖,我尿尿的地方叫做陰道。小鳥是男生尿尿的地方,它正確的名字叫做陰莖。」

侄子:「我弟弟跟我一樣,都有小鳥。」

我:「你知道你們都是男生,你們都有陰莖。」

侄子:「我爸爸小鳥上面有長毛,大姑姑你有沒有?」

我:「有啊!它的名字叫做陰毛,你長大以後也會有。」

侄子:「我知道!我爸爸這裡也有長毛,叫做腋毛(手指自己腋下的位置)。」

我:「你知道腋下長出來的毛叫做腋毛。」

這是我們日常對話的一小部分,性教育也在這樣的日子裡潛移默化。我們說笑笑之後,繼續一起沉浸在樂高的世界。

不讓對「性」的焦慮直接傳遞

大過年的時候,我在想,如果姪兒不是問我,而是問他阿嬤,他會得到怎樣的回應?我無法確定阿嬤的反應,但我可以確定,「陰莖」這個正確的性器官名稱,大概不會出現在他們的對話中。

過去的成長環境對「性」相對保守,家裡不談性,更別提家庭性教育,而學校有時候也會跳過性教育的章節。因此,當大人面對孩子自然的性好奇或提問時,感到焦慮而無法使用正確語詞來稱呼性器官,是很常見的現象。因此,與孩子談性需要事先準備。如果大人沒有準備好,勉強自己與孩子談性或使用性相關字眼,往往會把對性的焦慮融入親子互動中,並無意間傳遞給下一代。

性器官也是身體的一部分

為什麼要用正確名稱跟孩子談性?

許多家長在面對剛出生的孩子時,互動總是充滿愛和親切感。比如,與他們互動時,自然會叫孩子的名字:「小嘉,你叫小嘉,小嘉真可愛,媽媽好愛你,謝謝你來當我的寶貝。」當孩子再大一些,家長會開始教孩子認識自己的身體:「這是你的眼睛、眉毛、鼻子、嘴巴、小手……」等。孩子長大一些後,即使還不會說話,家長也會問:「小嘉的眼睛在哪裡?」當小嘉準確指出眼睛的位置時,家長總是滿心歡喜地說:「答對了!你好棒!」然後繼續問:「耳朵在哪裡?」、「鼻子在哪裡?」這樣的親子互動,不僅讓孩子感到開心,也讓他感受到愛和安全,建立正向情感連結,這其實就是性教育的最重要本質——愛的依附和關係的建立,因為性教育就是關係教育。到安全感,也正是性教育最重要的本質:依附的愛,因為性教育就是關係教育。

然而,當大人幫助孩子認識身體時,往往會自然而然地略過某些部位,比如肚子、屁股、大腿和性器官。這種略過如同一首大家耳熟能詳的兒歌:「頭兒肩膀膝蓋腳趾,膝蓋腳趾,膝蓋腳趾,頭兒肩膀膝蓋腳趾,眼耳鼻和口。」雖然歌曲裡提到了很多身體部位,但卻總是避開了性器官。然而,幼兒階段的孩子對自己的身體充滿好奇,他們會不停地問問題,想認識自己身體的每個部位,這些部位就像手和腳一樣,都是身體的一部分。

當大人能夠直接、自然地教孩子正確的性器官名稱,孩子就能在日常生活中輕鬆學習,沒有避諱地認識自己的身體。這不僅能幫助孩子建立正確的身體觀念,還能為將來的性溝通打下基礎。當我們讓孩子知道這些部位和其他身體部位一樣平常時,也就自然地開啟了親子之間的性教育對話。這種溝通,其實就是在日常親子互動中進行的性教育。

“學習用自在的方式與孩子談性”

我不能用「小鳥」或「妹妹」來跟孩子談性嗎?

其實,這是一個常見的疑問。很多家長可能覺得用「小鳥」或「妹妹」這些暱稱會更容易,但其實性教育中一直強調的是:「談性需要準備。」如果你還沒有準備好用「陰莖」、「睪丸」、「陰道」、「陰毛」這些正確的名稱跟孩子談性,那麼就不要勉強自己。性教育的核心之一是「尊重自己的感受」,當大人能夠先尊重自己的感受,也才能把這種尊重的態度教給孩子。

過年與姪子的那段對話,當我一直用陰莖直接溝通時,侄子有些困惑,皺著眉頭不太確定我的意思。我就對他解釋:「你說小鳥,但大姑姑會用陰莖這個名稱,因為它的名字就叫陰莖,所以大姑姑這樣說。」這樣的對話,幫助他理解不同的詞彙並不奇怪,只是代表不同的理解方式。

曾經有家長擔心問我,孩子在幼稚園或其他地方如果用了這些正確的詞彙,會不會顯得很奇怪,畢竟大家都習慣用暱稱。其實,孩子是有能力適應不同環境的,就像他們在阿嬤、阿公家會講台語,在家裡或學校說國語一樣,他們會依據情境調整自己的說話方式。如果他們在學校說「陰莖」或「陰道」,但發現其他小朋友沒有反應,他們可能會自然調整,改用大家熟悉的說法來融入群體;如果他們感到困惑,回家問你,這正好是一個很好的機會進行性教育,幫助孩子學會表達感受、探索想法,並討論如何應對,這些都是孩子與人互動的重要能力。

如今,越來越多家長重視孩子的性教育,大家都希望孩子在成長過程中,家庭性教育不要再缺席。如果你還沒準備好用正確的名稱跟孩子談性,先用你熟悉的語言來營造輕鬆的談性氛圍,這樣也很好。你可以透過學習和練習,逐漸讓自己做好準備。例如,可以和朋友或伴侶練習如何說、或參加性教育講座與工作坊、閱讀相關繪本,這些都可以幫助你變得更自在,最終可以用正確的名稱來跟孩子談性。

記住,性教育就像教孩子學走路。一開始,我們可能會扶著他們,但最終我們要放手,讓他們自己走。我們的目標是讓孩子自信、健康地理解和對待性,就像我們教他們如何理解和對待生活中的其他事物一樣。用愛、耐心和正確的知識,陪孩子走過這段成長的旅程,幫助他們建立一個健康而正向的性觀念。